Mientras el oficialismo busca capitalizar la caída del índice de precios mayoristas como una señal de éxito en su plan de ajuste, la realidad de la economía real revela otra cosa: la deflación no es síntoma de salud, sino de enfermedad. Su persistencia puede paralizar la actividad productiva, destruir empleo y agravar el endeudamiento. La historia económica y los indicadores actuales advierten: celebrar la deflación es como festejar la fiebre en medio de una infección.

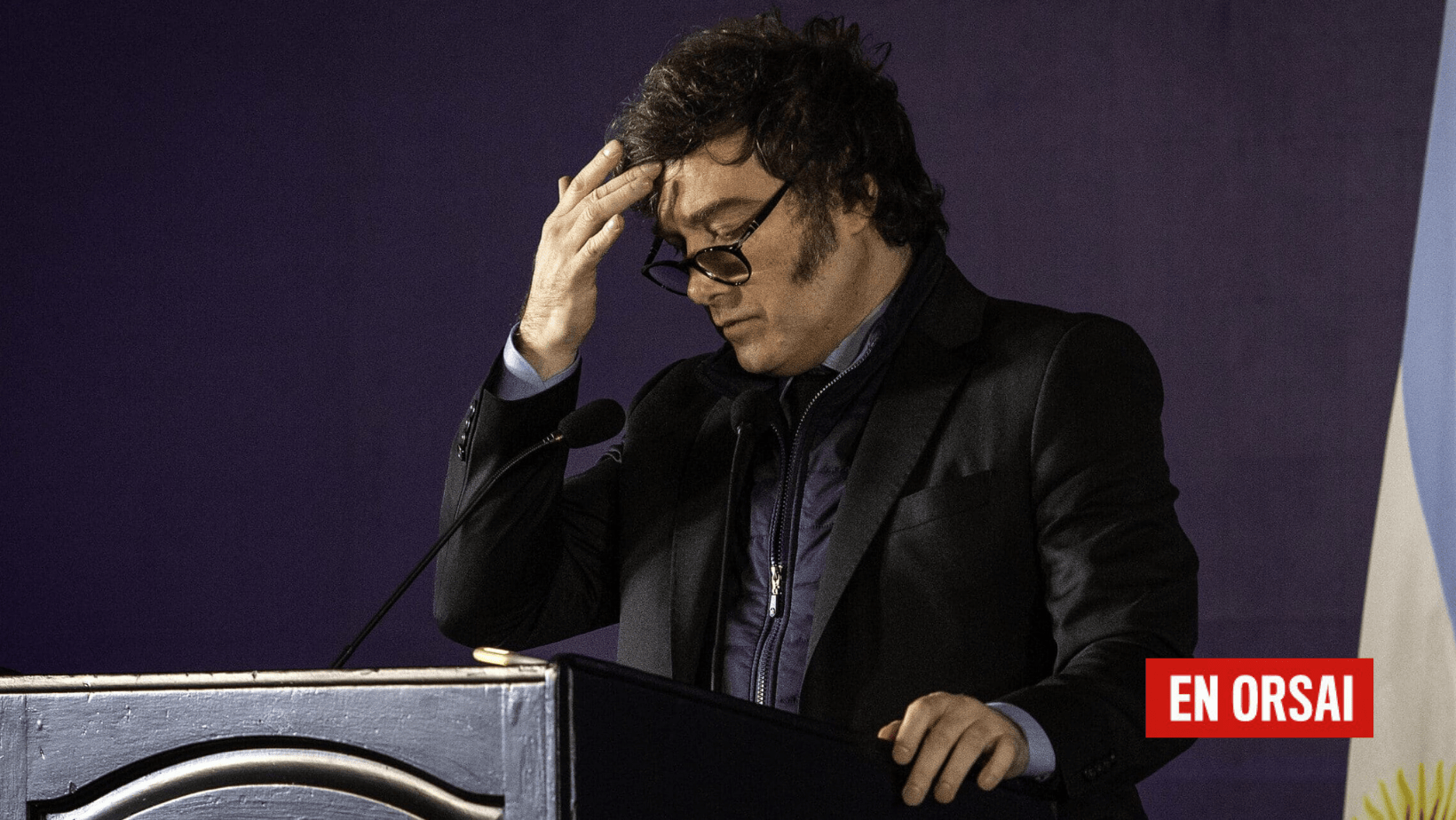

Según los datos publicados por el INDEC, en mayo los precios mayoristas registraron una leve caída del 0,1%. La noticia fue recogida por medios como La Nación e Infobae, que la presentaron como una señal de alivio para los mercados y como evidencia de que la estrategia económica del Gobierno estaría funcionando. A partir de ese dato, el Ministerio de Economía incluso anunció que profundizará la contracción monetaria con el objetivo de mantener el índice de inflación minorista por debajo del 2% mensual, al menos hasta las elecciones.

Este relato oficial, sin embargo, omite explicar lo que realmente representa la deflación para una economía que ya atraviesa una de sus recesiones más profundas en décadas. La baja de precios generalizada y sostenida no es una buena noticia. Muy por el contrario, es uno de los síntomas más peligrosos de una economía que se detiene, se enfría al límite de la congelación y pierde dinamismo productivo y social.

La deflación no es simplemente un descenso puntual de algunos precios, sino una contracción generalizada de los valores en la economía durante un periodo prolongado. A diferencia de la inflación, que erosiona el poder adquisitivo pero puede ser estimulante en ciertos contextos, la deflación desincentiva el consumo y la inversión. Las personas y empresas tienden a postergar sus decisiones de compra esperando que los precios continúen bajando. Esa espera genera un freno en la actividad económica que impacta directamente en la producción, el empleo y los ingresos fiscales.

Lejos de tratarse de un fenómeno benigno, la deflación suele ir de la mano de un círculo vicioso de recesión, caída de la demanda, destrucción del empleo y aumento del peso real de las deudas. En este escenario, las empresas reducen su producción, detienen inversiones y comienzan a ajustar sus plantillas, provocando mayor desempleo y debilitando aún más el mercado interno. Los consumidores, con menos ingresos y mayor incertidumbre, retraen aún más su gasto, profundizando el estancamiento.

En la actualidad argentina, la deflación aparece en un contexto marcado por la caída estrepitosa del consumo, el desplome de la producción industrial y la paralización de sectores clave como la construcción. Las ventas minoristas han registrado bajas superiores al 16% interanual y la capacidad ociosa en la industria alcanzó niveles que no se veían desde hace dos décadas. La inversión privada está virtualmente paralizada. Lejos de representar un escenario de estabilidad, este cuadro expone los efectos nocivos de una política económica que prioriza el equilibrio nominal por encima del dinamismo económico real.

El Gobierno, en lugar de revisar esta estrategia, anuncia que continuará con la emisión cero y la eliminación de pesos del mercado. Así lo confirmó Infobae, al señalar que el equipo económico insistirá en mantener el torniquete monetario con el objetivo de consolidar la baja del IPC en los meses previos a los comicios. Esta postura, que prioriza el impacto estadístico por encima de la recuperación del poder adquisitivo, corre el riesgo de agravar una situación ya crítica.

La historia económica internacional brinda ejemplos contundentes sobre los efectos devastadores de la deflación. Japón atravesó una «década perdida» en los años noventa debido a la persistencia de una deflación que paralizó su economía. En los Estados Unidos, la Gran Depresión de los años treinta se profundizó precisamente por la caída prolongada de los precios, que sumió a millones de personas en la pobreza y llevó al colapso de miles de empresas.

Todos los organismos internacionales coinciden en que la deflación es un fenómeno más difícil de revertir que la inflación. No solo por su impacto directo sobre el empleo y la producción, sino porque limita el margen de acción de la política monetaria. Con tasas de interés cercanas a cero y sin dinamismo en el crédito, los bancos centrales se quedan sin herramientas para estimular el crecimiento.

En este contexto, celebrar una caída de los precios mayoristas sin mirar el panorama general es una irresponsabilidad. La salud de una economía no se mide solamente con el termómetro del IPC, sino con indicadores que den cuenta del nivel de empleo, la inversión, la producción y la calidad de vida de la población. Una economía sin inflación pero sin trabajo, sin consumo y sin futuro es una economía enferma, aunque sus estadísticas parezcan «ordenadas».

La verdadera victoria no es contener el índice de precios a fuerza de recortes y sufrimiento, sino generar condiciones para un crecimiento sostenido e inclusivo. La deflación, lejos de ser una meta deseable, es una señal de alarma que debería encender todas las luces rojas.

Fuentes:

Deja una respuesta