El Ministerio Público Fiscal pidió la elevación a juicio oral contra 24 expolicías y exmilitares por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 1975 y 1978 en Córdoba. La mayoría de las víctimas eran estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

El requerimiento presentado por los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo revela un entramado siniestro de represión sistemática previo al golpe del ‘76 y durante la dictadura. Un entramado donde el Estado utilizó estructuras legales —comisarías, unidades militares, juzgados federales— como pantallas para crímenes atroces. La justicia llega tarde, muy tarde. Pero aún golpea, incómoda, la puerta del presente.

En una Argentina convulsionada por el negacionismo que brota sin pudor desde los más altos niveles del gobierno nacional, el pedido de juicio oral contra 24 expolicías y exmilitares por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Córdoba irrumpe como un grito de memoria que se niega a ser silenciado. No se trata de una causa aislada ni de un acto simbólico. Es la reconstrucción judicial de una maquinaria de terror desplegada entre 1975 y 1978, que tuvo a la ciudad de Río Cuarto como uno de sus epicentros y que ahora se sienta —aunque con décadas de retraso— en el banquillo de los acusados.

La fiscalía federal, a través de Carlos Gonella y los auxiliares Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, elevó un requerimiento demoledor: 62 hechos criminales con 70 víctimas. Privación ilegítima de la libertad, tormentos, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas. No se trata de fantasmas del pasado, sino de huellas indelebles en la historia reciente, muchas de ellas aún abiertas en los cuerpos y memorias de sobrevivientes y familiares.

La mayoría de las víctimas tenía un denominador común: estaban vinculadas a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estudiantes, docentes, personal no docente. Muchos de ellos, militantes de la Juventud Universitaria Peronista y del Peronismo de Base. Gente joven, comprometida, que fue arrancada de su cotidianeidad, secuestrada, torturada, y en muchos casos, asesinada bajo las formas más infames. En un país donde hoy se banaliza la represión y se pone en duda el horror sistemático, esta causa judicial llega como un cachetazo de verdad.

El catálogo de horrores que detalla la acusación pone los pelos de punta. No solo por la crudeza de los hechos, sino por la naturalidad con la que se desplegaron dentro de instituciones legales: comisarías, regimientos, unidades penitenciarias y hasta la propia universidad. Espacios que debían garantizar derechos fueron, en realidad, fachadas de un aparato de exterminio. En esas paredes se aplicaron tormentos físicos como el “submarino” y la “mojarra” hasta matar por asfixia. Se violó, se desapareció, se saqueó. Se mintió.

Y lo más espeluznante: todo esto ocurrió con la complicidad activa —o la mirada esquiva— del poder judicial de entonces. Personas que fueron puestas a disposición judicial terminaron torturadas dentro del sistema que debía protegerlas. Los fiscales lo dicen con claridad: los jueces y funcionarios judiciales que omitieron investigar estos crímenes han muerto, pero su encubrimiento sigue resonando como una muestra brutal de la podredumbre institucional.

El caso de Gabriel Braunstein Maiden, militante del Partido Comunista y aún desaparecido, ilustra la lógica perversa de aquellos años. Fue secuestrado en su casa por un grupo armado de policías y militares sin identificación. Nunca más se lo volvió a ver. Un cadáver acribillado, quemado y abandonado apareció poco después en Calamuchita, sin identificar, enterrado como N.N. en una fosa común. ¿Era Braunstein? No se puede afirmar, pero todo apunta a que sí. La fiscalía reconstruye el hecho con precisión, pero el cuerpo jamás apareció. La impunidad se tragó la prueba definitiva, como tantas veces ocurrió.

El caso de Ernesto Silber y Juana Josefa Chessa, ambos docentes universitarios, también estremece. A él lo señalaron por vínculos con Montoneros. Fue secuestrado, torturado con técnicas salvajes hasta morir. Luego, su muerte fue encubierta como suicidio. A su esposa la mantuvieron incomunicada, sometida a tormentos psíquicos, sin explicación ni información, hasta liberarla más de una semana después. El nivel de perversión y violencia aplicado contra ambos es una muestra del sadismo que dominó esa etapa. Los responsables directos han muerto, pero los engranajes del sistema que los amparó siguen hoy, en parte, vigentes.

Entre los imputados figuran exgenerales del Ejército como Adolfo Patricio Echehun, Carlos Quevedo y Pablo Skalany, altos mandos que coordinaron operativos de aniquilamiento desde los comandos del Área 311. También hay policías provinciales y federales, como los excomisarios Rubén Principi y Carlos Reguerisa. Todos ellos participaron de un plan sistemático de persecución, secuestro y exterminio. En sus nombres resuena el eco de una estructura criminal perfectamente organizada.

La causa también documenta ocho casos de abuso sexual cometidos en sede policial y penitenciaria. Violaciones sistemáticas, muchas veces invisibilizadas, que muestran la misoginia estructural del terrorismo de Estado. La fiscalía no escatima en detalles: hubo mujeres abusadas dentro de la URS, en la Policía Federal y en la cárcel. Un aparato estatal que no solo buscaba aniquilar a los cuerpos militantes, sino también someter y humillar hasta el extremo a sus víctimas.

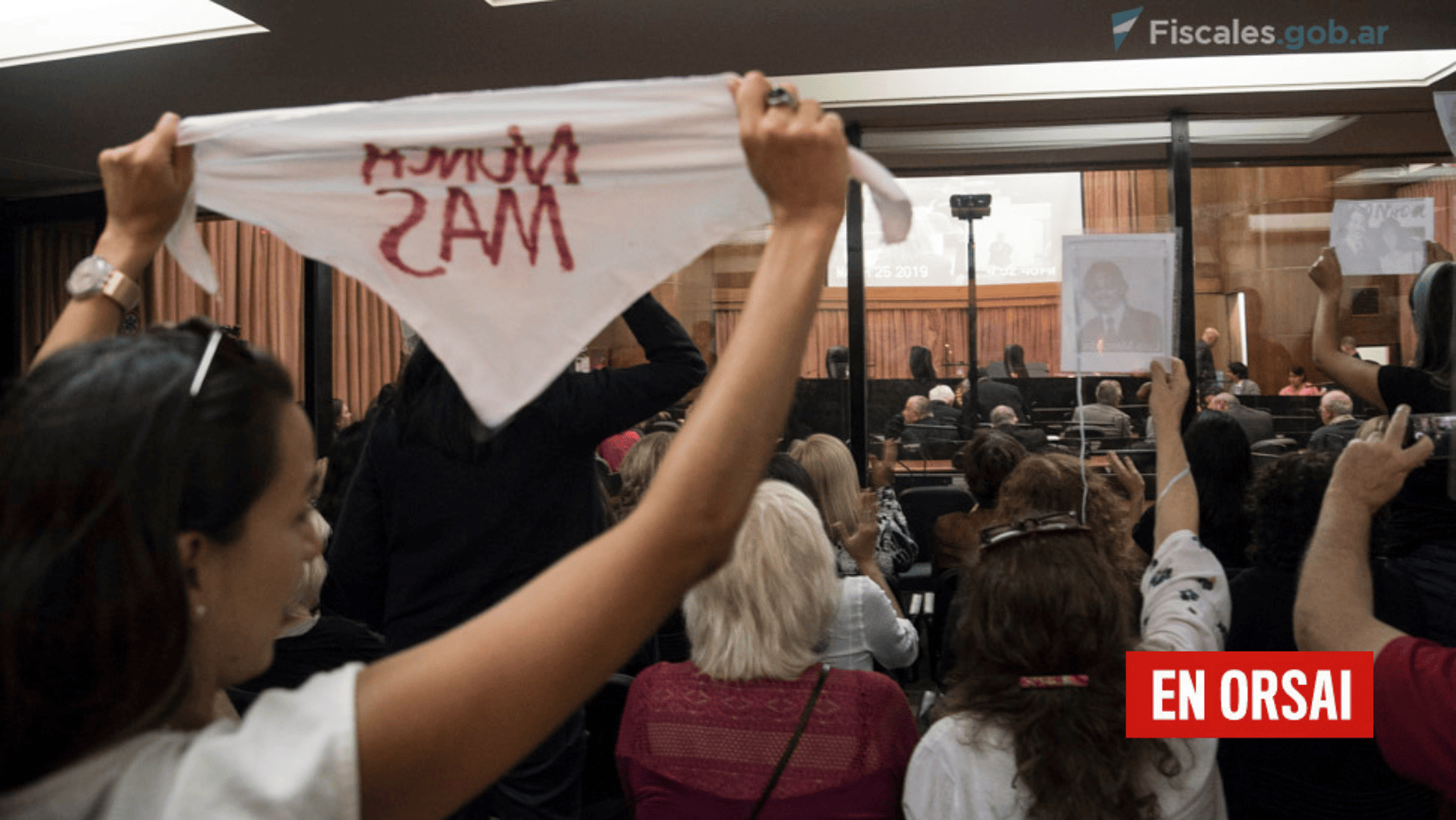

En un contexto político donde el gobierno de Javier Milei avanza a paso firme en el vaciamiento de políticas de derechos humanos, la elevación de esta causa cobra un sentido político mayúsculo. No es una casualidad que mientras la Secretaría de Derechos Humanos es desmantelada, mientras se recortan fondos a los sitios de memoria y se alienta el revisionismo negacionista desde el Estado, sea el Poder Judicial el que —aun con todas sus deudas— se atreva a reactivar causas como esta. En definitiva, se trata de una lucha por el sentido: la memoria o el olvido, la justicia o la impunidad, el Nunca Más o el “algo habrán hecho”.

Este juicio, si llega a concretarse, no será solo contra 24 acusados. Será una interpelación profunda a una sociedad que aún carga con heridas abiertas. Será un espejo incómodo en el que deberán mirarse también quienes hoy, desde el poder, relativizan la dictadura, atacan la educación pública y desprecian la militancia política. No se puede entender este presente sin ese pasado. Porque los métodos cambian, pero la lógica represiva encuentra nuevas formas de reproducción.

Los hechos ocurridos en Río Cuarto no son excepciones, son la norma de un plan sistemático. Y el silencio de tantos años no es olvido: es una deuda que la democracia aún está intentando saldar. En tiempos donde se exaltan discursos de odio, donde se niegan los 30.000 desaparecidos y se ataca a los organismos de derechos humanos, causas como esta son una advertencia. La memoria no perdona. La justicia puede demorar, pero no desaparece.

La historia juzgará no solo a los genocidas, sino también a los que hoy eligen el silencio, la complicidad o la burla. Porque en un país con muertos enterrados como N.N., cada palabra negacionista es una segunda desaparición. Y cada paso hacia la verdad, un acto de resistencia.

Fuente:

Deja una respuesta