Cristian Rivaldi, premiado por Bullrich y procesado por abusar de su poder, desfiló por Comodoro Py con una retahíla de excusas absurdas para desligarse de la agresión a Fabrizia Pegoraro. En una nueva postal de la Argentina libertaria que reprime con saña a jubilados, madres e hijas, un agente de la Policía Federal intenta despegarse de lo que registraron las cámaras: la imagen brutal de un gas pimienta rociado en el rostro de una niña. Las instituciones dudan, la justicia titubea, pero el rostro de Fabrizia y el olor a gas lacrimógeno siguen clavados en la memoria colectiva.

Nueve meses. Ese fue el tiempo que necesitó Cristian Rivaldi, agente de la Policía Federal Argentina, para articular un desfile de excusas que rozan lo tragicómico en su intento por eludir una responsabilidad tan concreta como insoportable: haber rociado con gas pimienta el rostro de una niña de apenas diez años durante una represión frente al Congreso Nacional. El contexto, no menor, fue una movilización pacífica contra el veto de Javier Milei a una ley que otorgaba una mejora mínima a jubilados. Una postal que resume el presente argentino: ajuste, represión y la violencia estatal descargada sobre los más vulnerables.

Las imágenes son tan claras que duelen. Se lo ve a Rivaldi agachándose para disparar su aerosol directamente sobre Fabrizia Pegoraro y su madre, que estaban sentadas sobre la avenida Rivadavia. Pero ahora, frente a la Cámara Federal porteña, el uniformado pretende que el país olvide lo que vieron sus propios ojos. No fue él, dice. Fue un manifestante. O un camarógrafo. O tal vez fue el viento. O quizá la niña ya estaba irritada por otra causa.

Rivaldi se presentó en Comodoro Py para intentar revertir el procesamiento que le dictó el juez Sebastián Ramos por abuso de autoridad y lesiones leves. La audiencia fue presidida por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, nombres que, en el ajedrez del poder judicial, tienen un peso específico. Allí, entre argumentaciones deshilachadas, el policía quiso presentar su versión: que estaba cumpliendo órdenes, que el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich avalaba su accionar, que él no vio a la nena, que no pudo evitar el disparo, que ni siquiera estaba seguro de haber usado el gas.

Pero todo se desmorona ante los hechos. El reglamento interno de las fuerzas estipula con claridad que el uso de armas menos letales solo se justifica ante una amenaza concreta. ¿Dónde estaba el peligro en una nena sentada en el piso? El protocolo de Bullrich, incluso con su orientación represiva, exige cuidado ante la presencia de menores, mujeres y embarazadas. Pero ni esa letra fría del Estado le alcanza a Rivaldi para justificar lo que hizo.

La defensa recurrió al argumento técnico: que el envase utilizado tenía un gatillo mecánico, lo cual implicaría que, una vez presionado, el gas podría seguir saliendo incluso sin intención del usuario. Es decir, una especie de “falla involuntaria” que convenientemente colocaría la culpa en un objeto inanimado. Más aún, sostuvieron que Fabrizia podría haber sufrido una conjuntivitis provocada por quienes intentaron asistirla, en lugar del gas en sí. El argumento raya lo obsceno: la culpa sería de quienes intentaron curarla, no de quien le provocó el daño.

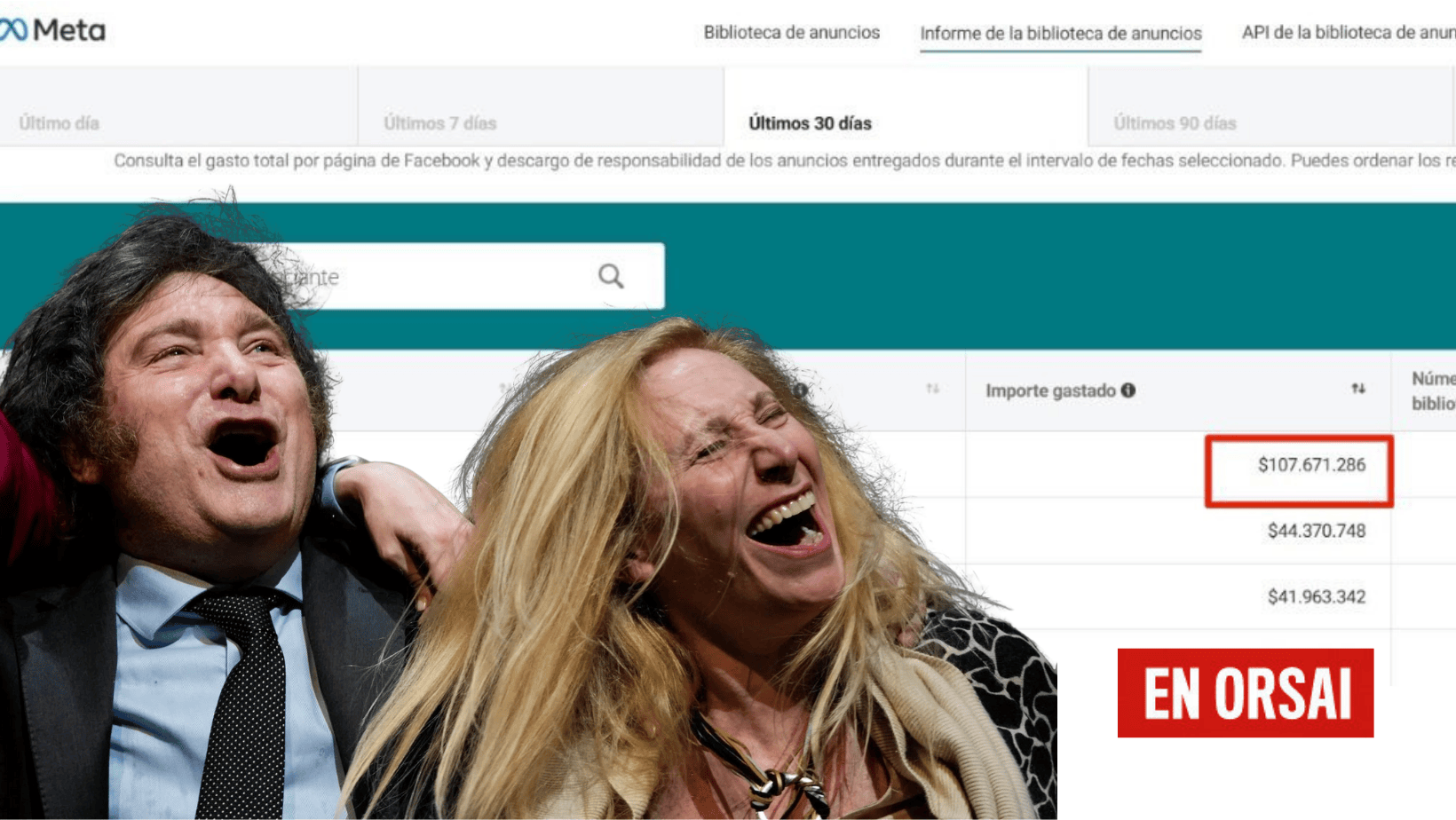

Estas justificaciones, más propias de un sketch de humor negro que de una defensa jurídica seria, no fueron bien recibidas por el abogado querellante, Gregorio Dalbón, quien expuso con crudeza lo que muchos piensan pero pocos dicen en voz alta: que Rivaldi no es un policía ingenuo ni un servidor confundido, sino un efectivo premiado por Patricia Bullrich tras su brutal accionar, condecorado y promovido para liderar otros operativos de represión.

Lo que está en juego no es solo el destino procesal de un agente, sino el modelo de seguridad instaurado por el gobierno de Javier Milei con Bullrich como ejecutora. Un modelo que convierte la violencia institucional en política de Estado, que criminaliza la protesta, que arrasa con derechos elementales como la expresión, la reunión y la disidencia.

En este sentido, Rivaldi es apenas un engranaje de una maquinaria más amplia, más peligrosa. Su caso se inserta en una serie de represiones cada vez más brutales y menos justificables, como las ocurridas durante las marchas contra la Ley Bases o las concentraciones de jubilados los miércoles frente al Congreso. De hecho, el protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich está siendo impugnado judicialmente. El juez Martín Cormick ya está tramitando una causa en la que organismos como el CELS y Amnistía Internacional denuncian la inconstitucionalidad de esta resolución.

La audiencia en Comodoro Py también fue escenario del testimonio de otras víctimas. Matías Aufieri, abogado de derechos humanos, perdió la visión de un ojo tras recibir un disparo durante una represión en febrero de 2024. Juan Spinetto, docente, fue detenido durante las protestas contra la Ley Bases, mientras desde el Ministerio de Seguridad se instalaba la teoría delirante de un golpe de Estado en curso.

Es en este marco de retroceso institucional que el intento de sobreseimiento de Rivaldi cobra aún más gravedad. Porque no se trata de un caso aislado ni de un mal procedimiento. Es la expresión de un paradigma: el de una democracia sitiada desde adentro, donde el enemigo es la sociedad civil que protesta y el aparato represivo actúa con total impunidad.

Y aún así, pese a todo, pese al repudio social y las imágenes virales, la justicia duda. Los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia tienen ahora la responsabilidad de definir si se sostiene el procesamiento o si, como pide la defensa, se le concede el perdón anticipado a un represor condecorado. La respuesta que den será una señal poderosa. No solo para Rivaldi, sino para toda una fuerza de seguridad que necesita límites claros.

Mientras tanto, Fabrizia y su madre continúan su vida con una herida difícil de cerrar. No solo por la agresión física, sino por la sensación de que el aparato estatal está más dispuesto a proteger a quien dispara que a quien recibe el disparo.

En la Argentina de Javier Milei, el gobierno celebra ajustes mientras reprime jubilados, madres e hijas con gases lacrimógenos. Y cuando alguien osa cuestionar ese orden, se lo acusa de violento, de subversivo, de golpista. Es una inversión perversa del sentido común: la violencia institucional disfrazada de orden público, el castigo convertido en doctrina.

Que un policía gasee a una nena de diez años debería ser motivo de escándalo. Pero en este presente, hay que repetirlo, gritarlo, escribirlo mil veces para que no se diluya en el cinismo generalizado. La democracia no se defiende con gases ni con palos, y mucho menos se construye premiando a quienes atacan niños en nombre del orden.

Porque si la justicia se anima a mirar para otro lado, si consagra la impunidad, entonces la pregunta no es qué hizo Rivaldi, sino qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Y la respuesta, tal vez, sea más incómoda de lo que quisiéramos admitir.

Fuente:

Deja una respuesta